-

1 discrete programming

дискретное программирование

Раздел оптимального программирования, изучающий экстремальные задачи, в которых на искомые переменные накладывается условие целочисленности, а область допустимых решений конечна. Таким образом, здесь используется модель общей задачи математического программирования с дополнительным ограничением: x1, x2, …, xn — целочисленны. В экономике огромное количество задач носит дискретный характер. Прежде всего это связано с физической неделимостью многих факторов и объектов расчета: например, нельзя построить 2,3 завода или купить 1,5 автомобиля. Все отраслевые задачи строятся в расчете на определенное количество предприятий или проектных вариантов. В планировании распространены типовые размеры предприятий, типовые мощности агрегатов — все это вносит дискретность в расчеты. Наконец, упомянем плановые показатели: годовые, месячные или суточные периоды — это дискретные, раздельные периоды, у каждого из которых есть свое начало и свой конец. Дискретными являются задача о коммивояжере, задача о назначениях, задачи теории расписаний и другие. Для решения задач Д.п. применяется ряд способов. Самый простой — решение обычной задачи линейного программирования с проверкой полученного результата на целочисленность и округлением его до приближенного целочисленного решения. Скажем, получилось из расчета, что надо построить 2,3 завода, выбираются либо два, либо три (что, разумеется, требует дополнительного анализа), точно так же не 1,5 автомобиля, а два или один. Часто в практических задачах искомые переменные принимают только два значения — единицу и нуль. (Их называют задачами булева линейного программирования.) Это означает, что данный вариант решения принимается или отвергается (строить или не строить шахту, приобретать или не приобретать машину и т.п.). Иногда Д.п. называется целочисленным. Как видно из приведенных примеров, это не лишено основания, хотя некоторые математики считают такой термин неправильным (исходя из того, что, строго говоря, дискретное — это не обязательно целочисленное, например, ряд чисел — 1,1 — 1,2 — 1,3… — дискретный, но не целочисленный). Поэтому правильнее, очевидно, считать целочисленное программирование частным случаем дискретного.

[ http://slovar-lopatnikov.ru/]Тематики

EN

Англо-русский словарь нормативно-технической терминологии > discrete programming

-

2 multi-extremality problems

многоэкстремальные задачи

Нелинейные задачи математического программирования, целевая функция которых может иметь как глобальный, так и локальные оптимумы. Такие задачи очень сложны для решения. Причину этого можно объяснить на следующем упрощенном примере (рис. M.3). Функция y=f(x), изображенная жирной линией, — многоэкстремальна. Если двигаться по кривой от точки x1 к точке x2 (и не знать при этом дальнейшей формы кривой), то можно x2 принять за оптимальное значение переменной x: анализ покажет, что достигнут максимум функции f(x): первая производная функции в этой точке равна нулю, а вторая — отрицательна. Между тем, глобальный оптимум находится лишь в точке x3. В М.з. соответственно существуют такие допустимые наборы значений управляющих параметров (инструментальных переменных), которые являются наилучшими среди достаточно близких к ним наборов, но тем не менее не оптимальными. Один из реальных подходов к решению М.з. состоит в том, что какими-то дополнительными приемами кривая f(x) сглаживается и задача приводится к одноэкстремальной задаче программирования (см. на рис. M.3 пунктирную линию). Термин «М.з.» иногда смешивают с терминами «Векторные задачи» и «Многокритериальные задачи». Это неправильно по причинам, объясненным в ст. Многокритериальная оптимизация. Рис. М.3 Многоэкстремальная функция одного переменного (x1 = xopt)

[ http://slovar-lopatnikov.ru/]Тематики

EN

Англо-русский словарь нормативно-технической терминологии > multi-extremality problems

-

3 combinatorial methods in economics

комбинаторные методы решения экономических задач

Совокупность (не вполне определенная) методов, основанных на идеях комбинаторики — отдела математики, изучающего вопросы, связанные с размещением и взаимным расположением частей конечного множества объектов. С помощью этих методов решаются разнообразные задачи математического программирования (если их не удается решить методами линейного или выпуклого программирования и др.). Они состоят либо в замене исходной задачи более «легкими» (см. Методы ветвей и границ), либо в построении правил, отсеивающих заведомо неоптимальные варианты решения. К.м. во многом носят эвристический характер, индивидуальны для разных классов задач, а часто и для отдельных задач. Причем нередко, чем более специален такой метод, тем эффективнее задача решается на ЭВМ. Специальными комбинаторными задачами являются задачи теории расписания.

[ http://slovar-lopatnikov.ru/]Тематики

EN

Англо-русский словарь нормативно-технической терминологии > combinatorial methods in economics

-

4 travelling salesman problem

задача о коммивояжере

задача о бродячем торговце

Вид задачи математического программирования, состоит в отыскании наилучшего маршрута для коммивояжера (бродячего торговца), который должен объехать все порученные ему города и вернуться назад за кратчайший срок или с наименьшими затратами на проезд. В обобщенной форме задача формулируется как определение на сети такого пути, связывающего два или более узлов, который минимизирует (или максимизирует) некоторый критерий оптимальности, представляющий собой функцию (как правило, сумму) известных характеристик ребер этой сети. На допустимые маршруты могут быть наложены ограничения: например, запрет возвращения к уже пройденному узлу. З.о к. — одна из типичных задач, решаемых методом динамического программирования. О сложности ее говорит такой факт: если рассматриваются четыре города (точки), то число возможных маршрутов равно 6, а уже при 11 городах существует более 3,5 млн. допустимых маршрутов. В общем случае, когда число городов n, количество маршрутов равно (n-1)!, т.е. «(n-1) факториал». Задача, следовательно, заключается в поиске сокращенных способов расчета, позволяющих отказаться от сплошного перебора возможных маршрутов. Такие способы есть. Они основаны на использовании сетевых и матричных моделей. Алгоритмы, позволяющие решать на компьютерах З.о к., используются не только для выбора оптимальных маршрутов автотранспорта при кольцевой доставке товаров (например, в торговую сеть), но и при решении таких задач, которые на первый взгляд никакого отношения к З.о.к. не имеют, например, в планировании производства на конвейерах, выпускающих машины различных моделей. С помощью таких алгоритмов рассчитывают оптимальные партии, позволяющие выпускать заданный объем продукции с минимумом затрат на переналадку конвейера.

[ http://slovar-lopatnikov.ru/]Тематики

Синонимы

EN

Англо-русский словарь нормативно-технической терминологии > travelling salesman problem

-

5 absence of degeneracy

Большой англо-русский и русско-английский словарь > absence of degeneracy

-

6 basic solution

иссл. опер. базисное решение, опорный план (допустимое, но не обязательно оптимальное решение задачи математического программирования)Syn:See: -

7 restriction constants

иссл. опер. константы ограничений (совокупность величин, характеризующих объемы ресурсов в ограничениях задачи математического программирования)See: -

8 absence of degeneracy

Вычислительная техника: невырожденность (задачи математического программирования) -

9 absence of degeneracy

English-Russian dictionary of computer science and programming > absence of degeneracy

-

10 restriction constants

константы ограничений

Совокупность величин, характеризующих объемы ресурсов в ограничениях задачи математического программирования.

[ http://slovar-lopatnikov.ru/]Тематики

EN

Англо-русский словарь нормативно-технической терминологии > restriction constants

-

11 production allocation problems

задачи размещения

Тип задач математического программирования, состоящих в нахождении оптимального размещения новых производственных объектов (предприятий), выпускающих однородный продукт (или небольшое количество продуктов) таким образом, чтобы суммарные затраты на производство и транспорт были минимальными. В задачу включаются при этом не только новые, но и уже действующие объекты. Главное противоречие здесь состоит в том, что себестоимость производства на крупных предприятиях, как правило, ниже, чем на мелких (см. Эффект масштаба), но при этом возрастают расстояния между производителями и потребителями и соответственно — затраты на перевозку. Подробнее см. Отраслевые задачи оптимального планирования.

[ http://slovar-lopatnikov.ru/]Тематики

EN

Англо-русский словарь нормативно-технической терминологии > production allocation problems

-

12 linear programming

линейное программирование

—

[ http://www.iks-media.ru/glossary/index.html?glossid=2400324]

линейное программирование

Область математического программирования, посвященная теории и методам решения экстремальных задач, характеризующихся линейной зависимостью между переменными. В самом общем виде задачу Л.п. можно записать так. Даны ограничения типа или в так называемой канонической форме, к которой можно привести все три указанных случая Требуется найти неотрицательные числа xj (j = 1, 2, …, n), которые минимизируют (или максимизируют) линейную форму Неотрицательность искомых чисел записывается так: Таким образом, здесь представлена общая задача математического программирования с теми оговорками, что как ограничения, так и целевая функция — линейные, а искомые переменные — неотрицательны. Обозначения можно трактовать следующим образом: bi — количество ресурса вида i; m — количество видов этих ресурсов; aij — норма расхода ресурса вида i на единицу продукции вида j; xj — количество продукции вида j, причем таких видов — n; cj — доход (или другой выигрыш) от единицы этой продукции, а в случае задачи на минимум — затраты на единицу продукции; нумерация ресурсов разделена на три части: от 1 до m1, от m1 + 1 до m2 и от m2 + 1 до m в зависимости от того, какие ставятся ограничения на расходование этих ресурсов; в первом случае — «не больше», во втором — «столько же», в третьем — «не меньше»; Z — в случае максимизации, например, объем продукции или дохода, в случае же минимизации — себестоимость, расход сырья и т.п. Добавим еще одно обозначение, оно появится несколько ниже; vi — оптимальная оценка i-го ресурса. Слово «программирование» объясняется здесь тем, что неизвестные переменные, которые отыскиваются в процессе решения задачи, обычно в совокупности определяют программу (план) работы некоторого экономического объекта. Слово, «линейное» отражает факт линейной зависимости между переменными. При этом, как указано, задача обязательно имеет экстремальный характер, т.е. состоит в отыскании экстремума (максимума или минимума) целевой функции. Следует с самого начала предупредить: предпосылка линейности, когда в реальной экономике подавляющее большинство зависимостей носит более сложный нелинейный характер, есть огрубление, упрощение действительности. В некоторых случаях оно достаточно реалистично, в других же выводы, получаемые с помощью решения задач Л.п. оказываются весьма несовершенными. Рассмотрим две задачи Л.п. — на максимум и на минимум — на упрощенных примерах. Предположим, требуется разработать план производства двух видов продукции (объем первого — x1; второго — x2) с наиболее выгодным использованием трех видов ресурсов (наилучшим в смысле максимума общей прибыли от реализации плана). Условия задачи можно записать в виде таблицы (матрицы). Исходя из норм, зафиксированных в таблице, запишем неравенства (ограничения): a11x1 + a12x2 ? bi a21x1 + a22x2 ? b2 a31x1 + a32x2 ? b3 Это означает, что общий расход каждого из трех видов ресурсов не может быть больше его наличия. Поскольку выпуск продукции не может быть отрицательным, добавим еще два ограничения: x1? 0, x2? 0. Требуется найти такие значения x1 и x2, при которых общая сумма прибыли, т.е. величина c1 x1 + c2 x2 будет наибольшей, или короче: Удобно показать условия задачи на графике (рис. Л.2). Рис. Л.2 Линейное программирование, I (штриховкой окантована область допустимых решений) Любая точка здесь, обозначаемая координатами x1 и x2, составляет вариант искомого плана. Очевидно, что, например, все точки, находящиеся в области, ограниченной осями координат и прямой AA, удовлетворяют тому условию, что не может быть израсходовано первого ресурса больше, чем его у нас имеется в наличии (в случае, если точка находится на самой прямой, ресурс используется полностью). Если то же рассуждение отнести к остальным ограничениям, то станет ясно, что всем условиям задачи удовлетворяет любая точка, находящаяся в пределах области, края которой заштрихованы, — она называется областью допустимых решений (или областью допустимых значений, допустимым множеством). Остается найти ту из них, которая даст наибольшую прибыль, т.е. максимум целевой функции. Выбрав произвольно прямую c1x1 + c2x2 = П и обозначив ее MM, находим на чертеже все точки (варианты планов), где прибыль одинакова при любом сочетании x1 и x2 (см. Линия уровня). Перемещая эту линию параллельно ее исходному положению, найдем точку, которая в наибольшей мере удалена от начала координат, однако не вышла за пределы области допустимых значений. (Перемещая линию уровня еще дальше, уже выходим из нее и, следовательно, нарушаем ограничения задачи). Точка M0 и будет искомым оптимальным планом. Она находится в одной из вершин многоугольника. Может быть и такой случай, когда линия уровня совпадает с одной из прямых, ограничивающих область допустимых значений, тогда оптимальным будет любой план, находящийся на соответствующем отрезке. Координаты точки M0 (т.е. оптимальный план) можно найти, решая совместно уравнения тех прямых, на пересечении которых она находится. Противоположна изложенной другая задача Л.п.: поиск минимума функции при заданных ограничениях. Такая задача возникает, например, когда требуется найти наиболее дешевую смесь некоторых продуктов, содержащих необходимые компоненты (см. Задача о диете). При этом известно содержание каждого компонента в единице исходного продукта — aij, ее себестоимость — cj ; задается потребность в искомых компонентах — bi. Эти данные можно записать в таблице (матрице), сходной с той, которая приведена выше, а затем построить уравнения как ограничений, так и целевой функции. Предыдущая задача решалась графически. Рассуждая аналогично, можно построить график (рис. Л.3), каждая точка которого — вариант искомого плана: сочетания разных количеств продуктов x1 и x2. Рис.Л.3 Линейное программирование, II Область допустимых решений здесь ничем сверху не ограничена: нужное количество заданных компонентов тем легче получить, чем больше исходных продуктов. Но требуется найти наиболее выгодное их сочетание. Пунктирные линии, как и в предыдущем примере, — линии уровня. Здесь они соединяют планы, при которых себестоимость смесей исходных продуктов одинакова. Линия, соответствующая наименьшему ее значению при заданных требованиях, — линия MM. Искомый оптимальный план — в точке M0. Приведенные крайне упрощенные примеры демонстрируют основные особенности задачи Л.п. Реальные задачи, насчитывающие много переменных, нельзя изобразить на плоскости — для их геометрической интерпретации используются абстрактные многомерные пространства. При этом допустимое решение задачи — точка в n-мерном пространстве, множество всех допустимых решений — выпуклое множество в этом пространстве (выпуклый многогранник). Задачи Л.п., в которых нормативы (или коэффициенты), объемы ресурсов («константы ограничений«) или коэффициенты целевой функции содержат случайные элементы, называются задачами линейного стохастического программирования; когда же одна или несколько независимых переменных могут принимать только целочисленные значения, то перед нами задача линейного целочисленного программирования. В экономике широко применяются линейно-программные методы решения задач размещения производства (см. Транспортная задача), расчета рационов для скота (см. Задача диеты), наилучшего использования материалов (см. Задача о раскрое), распределения ресурсов по работам, которые надо выполнять (см. Распределительная задача) и т.д. Разработан целый ряд вычислительных приемов, позволяющих решать на ЭВМ задачи линейного программирования, насчитывающие сотни и тысячи переменных, неравенств и уравнений. Среди них наибольшее распространение приобрели методы последовательного улучшения допустимого решения (см. Симплексный метод, Базисное решение), а также декомпозиционные методы решения крупноразмерных задач, методы динамического программирования и др. Сама разработка и исследование таких методов — развитая область вычислительной математики. Один из видов решения имеет особое значение для экономической интерпретации задачи Л.п. Он связан с тем, что каждой прямой задаче Л.п. соответствует другая, симметричная ей двойственная задача (подробнее см. также Двойственность в линейном программировании). Если в качестве прямой принять задачу максимизации выпуска продукции (или объема реализации, прибыли и т.д.), то двойственная задача заключается, наоборот, в нахождении таких оценок ресурсов, которые минимизируют затраты. В случае оптимального решения ее целевая функция — сумма произведений оценки (цены) vi каждого ресурса на его количество bi— то есть равна целевой функции прямой задачи. Эта цена называется объективно обусловленной, или оптимальной оценкой, или разрешающим множителем. Основополагающий принцип Л.п. состоит в том, что в оптимальном плане и при оптимальных оценках всех ресурсов затраты и результаты равны. Оценки двойственной задачи обладают замечательными свойствами: они показывают, насколько возрастет (или уменьшится) целевая функция прямой задачи при увеличении (или уменьшении) запаса соответствующего вида ресурсов на единицу. В частности, чем больше в нашем распоряжении данного ресурса по сравнению с потребностью в нем, тем ниже будет оценка, и наоборот. Не решая прямую задачу, по оценкам ресурсов, полученных в двойственной задаче, можно найти оптимальный план: в него войдут все технологические способы, которые оправдывают затраты, исчисленные в этих оценках (см. Объективно обусловленные (оптимальные) оценки). Первооткрыватель Л.п. — советский ученый, академик, лауреат Ленинской, Государственной и Нобелевской премий Л.В.Канторович. В 1939 г. он решил математически несколько задач: о наилучшей загрузке машин, о раскрое материалов с наименьшими расходами, о распределении грузов по нескольким видам транспорта и др., при этом разработав универсальный метод решения этих задач, а также различные алгоритмы, реализующие его. Л.В.Канторович впервые точно сформулировал такие важные и теперь широко принятые экономико-математические понятия, как оптимальность плана, оптимальное распределение ресурсов, объективно обусловленные (оптимальные) оценки, указав многочисленные области экономики, где могут быть применены экономико-математические методы принятия оптимальных решений. Позднее, в 40—50-х годах, многое сделали в этой области американские ученые — экономист Т.Купманс и математик Дж. Данциг. Последнему принадлежит термин «линейное программирование». См. также: Ассортиментные задачи, Базисное решение, Блочное программирование, Булево линейное программирование, Ведущий столбец, Ведущая строка, Вершина допустимого многогранника, Вырожденная задача, Гомори способ, Граничная точка, Двойственная задача, Двойственность в линейном программировании, Дифференциальные ренты, Дополняющая нежесткость, Жесткость и нежесткость ограничений ЛП, Задача диеты, Задача о назначениях, Задача о раскрое, Задачи размещения, Исходные уравнения, Куна — Таккера условия, Множители Лагранжа, Область допустимых решений, Опорная прямая, Распределительные задачи, Седловая точка, Симплексная таблица, Симплексный метод, Транспортная задача.

[ http://slovar-lopatnikov.ru/]Тематики

- экономика

- электросвязь, основные понятия

EN

Англо-русский словарь нормативно-технической терминологии > linear programming

-

13 nonlinear programming

нелинейное программирование

Раздел математического программирования, изучающий методы решения экстремальных задач с нелинейной целевой функцией и (или) областью допустимых решений, определенной нелинейными ограничениями. В экономике это соответствует тому, что результаты (эффективность) возрастают или убывают непропорционально изменению масштабов использования ресурсов (или, что то же самое, масштабов производства) - например, из-за деления издержек производства на предприятиях на переменные и условно-постоянные, из-за насыщения спроса на товары, когда каждую следующую единицу продать труднее, чем предыдущую, из-за влияния экстерналий (см.Внешняя экономия, внешние издержки) и т.д. В краткой форме задачу Н.п. можно записать так: F (x) ? max при условиях g (x) ? b, x ? 0. где x — вектор искомых переменных, F (x) — целевая функция, g (x) — функция ограничений (непрерывно дифференцируемая), b — вектор констант ограничений (выбор знака ? в первом условии здесь произволен, его всегда можно изменить на обратный). Решение задачи нелинейного программирования (глобальный максимум или минимум) может принадлежать либо границе, либо внутренней части допустимого множества. Иначе говоря, задача состоит в выборе таких неотрицательных значений переменных, подчиненных системе ограничений в форме неравенств, при которых достигается максимум (или минимум) данной функции. При этом не оговаривается форма ни целевой функции, ни неравенств. Могут быть разные случаи: целевая функция — нелинейна, а ограничения — линейны; целевая функция — линейна, а ограничения (хотя бы одно из них) - нелинейны; и целевая функция, и ограничения нелинейны. Задачи, в которых число переменных и (или) число ограничений бесконечно, называются задачами бесконечномерного Н.п.. Задачи, в которых целевая функция и (или) функции ограничений содержат случайные элементы, называются задачами стохастического Н.п. Например, задачу для двух переменных (выпуск продукта x и выпуск продукта y) и вогнутой целевой функции (прибыль — p) можно геометрически представить на чертеже (см. рис. H.4; заштрихована область допустимых решений). Эта задача реалистично отражает распространенное в экономике явление: рост прибыли с ростом производства до определенного (оптимального) уровня в точке B’, а затем ее снижение, например, вследствие затоваривания продукцией или исчерпания наиболее эффективных ресурсов. Нелинейные задачи сложны, часто их упрощают тем, что приводят к линейным. Для этого условно принимают, что на том или ином участке целевая функция возрастает или убывает пропорционально изменению независимых переменных. Такой подход называется методом кусочно-линейных приближений, он применим, однако, лишь к некоторым видам нелинейных задач. Нелинейные задачи в определенных условиях решаются с помощью функции Лагранжа (см. Множители Лагранжа, Лагранжиан): найдя ее седловую точку, тем самым находят и решение задачи. Среди вычислительных алгоритмов Н.п. большое место занимают градиентные методы. Универсального же метода для нелинейных задач нет, и, по-видимому, может не быть, поскольку они чрезвычайно разнообразны. Особенно трудно решаются многоэкстремальные задачи. Для некоторых типов задач выпуклого программирования (вид нелинейного) разработаны эффективные численные методы оптимизации Рис. Н.4 Нелинейное программирование (заштрихована область допустимых решений)

[ http://slovar-lopatnikov.ru/]Тематики

EN

Англо-русский словарь нормативно-технической терминологии > nonlinear programming

-

14 finite methods in mathematical programming

конечные методы математического программирования

Численные методы, позволяющие получить решение задачи за определенное (не обязательно известное заранее) количество шагов (итераций). Пример: Симплексный метод в линейном программировании. Ср. Бесконечные методы математического программирования.

[ http://slovar-lopatnikov.ru/]Тематики

EN

Англо-русский словарь нормативно-технической терминологии > finite methods in mathematical programming

-

15 objectively determined valuations

объективно обусловленные (оптимальные) оценки

О.О. оценки

Одно из основных понятий линейного программирования, введенное Л.В.Канторовичем. Это оценки продуктов, ресурсов, работ, вытекающие из условий решаемой оптимизационной задачи. Их называют также двойственными оценками, разрешающими множителями, множителями Лагранжа и целым рядом других терминов. Будучи элементами двойственной задачи линейного программирования, они показывают, насколько изменится значение критерия оптимальности в соответствующей прямой задаче при приращении данного ресурса на единицу (т.е. имеют предельный характер)[1]. Оценки выступают, следовательно, как мера дефицитности ресурсов и продукции, как мера влияния ограничений на функционал; их можно использовать далее как инструмент определения эффективности отдельных технологических способов с позиций общего оптимума и, наконец, как инструмент балансирования суммарных затрат и результатов. Так как о.о. оценки показывают, насколько возрастает (или уменьшается) функционал (критерий оптимальности) экономико-математической задачи линейного программирования при увеличении (или уменьшении) запаса соответствующего вида ресурса на единицу — и при использовании ее наилучшим образом, — то они могут показать, к каким экономическим последствиям приведет производство дополнительной единицы ресурса. Если производство единицы ресурса, оцененного таким образом, увеличит функционал меньше чем на эту величину, то такой ресурс не надо производить, т.е. не надо включать в план. В противном случае этот ресурс целесообразно включать в план, поскольку общий результат увеличится. О.о.оценки являются также показателями взаимозаменяемости ресурсов относительно заданного критерия, т.е. характеризуют эффективность замены малого количества (единицы) одного ресурса другим в рамках решения экономико-математической задачи. Таким образом, система о.о. оценок может характеризовать экономическую структуру плана, роль отдельных факторов в формировании оптимума. О.о. оценки применяются в оптимизационных расчетах: при решении задач размещения производства, наиболее рационального прикрепления поставщиков к потребителям, оптимального раскроя материалов и многих других. В перспективном планировании эти оценки могут использоваться в качестве ориентировочных цен, характеризующих будущие соотношения ресурсов и потребностей общества. (Эта их роль хорошо отражена в термине, принятом в западной литературе, — «теневые цены«). При этом учитываются следующие закономерности. С течением времени о.о. оценки имеют тенденцию к снижению. При развитии народного хозяйства по оптимальной траектории оптимальная оценка стремится к так называемой нормальной оценке, которая складывается из прямых затрат и затрат обратной связи, возникающих вследствие ограниченности капитальных вложений. Эти закономерности объясняются тем, что на долговременном отрезке развития дефицитность воспроизводимых ресурсов будет выравниваться в результате соответствующего распределения капитальных вложений. Оптимальные оценки, таким образом, определяются всей совокупностью условий общественного производства и потребления, учитываемых при составлении плана (прогноза). На основе о.о. оценок были выработаны многообразные методы экономико-математического анализа хозяйственных процессов. Ставился вопрос об их использовании и в ценообразовании (подробнее см. Оптимальное ценоообразование). [1] См. примечание к статье «Предельная доходность»

[ http://slovar-lopatnikov.ru/]Тематики

Синонимы

- О.О. оценки

EN

Англо-русский словарь нормативно-технической терминологии > objectively determined valuations

-

16 model constraints

ограничения модели

Запись условий, в которых действительны расчеты, использующие эту модель. Обычно представляя собою систему уравнений и неравенств, они в совокупности определяют область допустимых решений (допустимое множество). Совместность системы ограничений — обязательное условие разрешимости модели: в случае несовместности этой системы допустимое множество является пустым. На практике в качестве О.м. часто выступают ресурсы сырья и материалов, капиталовложения, возможные варианты расширения предприятий, потребности в готовой продукции и т.п. Как правило, если снять ограничения задачи, то показатели ее решения окажутся лучше, чем при решении, соответствующем реальным условиям. И, наоборот, если сделать ограничения более жесткими и тем самым сократить возможности выбора вариантов, то решение окажется, как правило, хуже. В первом случае оно будет оптимистичным, во втором — пессимистичным. Это, между прочим, открывает возможность приблизительного, прикидочного решения некоторых оптимизационных задач: меняя ограничения, можно оценить диапазон значений, в пределах которых находятся решения задачи. На рис.O.3 а, б показаны некоторые важнейшие типы О.м., определяющих область допустимых решений в задачах математического программирования. (Для наглядности — в 2-мерном пространстве, в его первом квадранте). Ограничения I, II, Y — линейные, III, IY, YI — нелинейные. Линейными ограничениями являются на рис. O.3а также оси координат; иначе говоря, в область допустимых решений здесь входят все точки, удовлетворяющие I и II, но кроме того, отвечающие условию x1 ? 0, x2 ? 0 (см. Неотрицательность значений). Кривая IY — ограничение переменной x2 сверху, YI — ограничение той же переменной снизу. Запись типа a? x ?b называется двусторонним ограничением. Все показанные ограничения относятся к типу ограничений-неравенств. Что касается ограничений-равенств, то они определяют область допустимых решений как точку (в одномерном пространстве), как линию (в двумерном пространстве), как гиперповерхность (в многомерном пространстве). Экономико-математические ограничения разделяются также на детерминированные (см. рис. O.3 а, б) и стохастические (см. рис.O.3 в). В последнем случае серия кривых АВС отображает возможные случайные реализации стохастического ограничения. В задачах математического программирования системы ограничений (т.е. выражающих их уравнений и неравенств) удобно записывать в векторной форме: f (x) = b или f (x) ? b и т.п., где x — вектор-столбец управляющих переменных xi (i = 1, 2, …, n), b — вектор-столбец, компонентами которого являются функции ограничений bi (примеры см. в статье Математическое программирование). В моделях планирования ограничения снизу имеют смысл плановых заданий (которые допустимо перевыполнять), ограничения сверху — смысл «квот» на выпуск тех или иных видов продукции. При совпадении ограничений сверху и снизу экономический субъект полностью лишается свободы принятия решений в данной области. В системах моделей различаются общесистемные (или глобальные) О.м., имеющие силу для всей моделируемой экономической системы, и локальные ограничения для моделей отдельных подсистем. Несовместность локальных ограничений с общесистемными приводит к неразрешимости системы моделей. Рис.О.3 Линейные и нелинейные ограничения

[ http://slovar-lopatnikov.ru/]Тематики

EN

Англо-русский словарь нормативно-технической терминологии > model constraints

-

17 duality in linear programming

двойственность в линейном программировании

Принцип, заключающийся в том, что для каждой задачи линейного программирования путем замены некоторых ее элементов на двойственные можно сформулировать двойственную задачу. Связь между прямой и двойственной задачами устанавливается двумя теоремами. 1. «Теорема двойственности». Если обе задачи имеют допустимые решения, то они имеют и оптимальные решения, причем значение целевых функций у них будет одинаково: (обозначения см. в статье Линейное программирование). Если же хотя бы одна из задач не имеет допустимого решения, то ни одна из них не имеет оптимального решения. 2. «Признак оптимальности«. Чтобы допустимое решение прямой задачи было оптимальным, необходимо и достаточно, чтобы нашлось такое решение двойственной задачи, что Принцип двойственности, как ключ к решению широкого класса экстремальных задач, распространяется также на ряд других областей математического программирования, на математическую теорию оптимальных процессов.

[ http://slovar-lopatnikov.ru/]Тематики

EN

Англо-русский словарь нормативно-технической терминологии > duality in linear programming

-

18 parametrical programming

параметрическое программирование

Раздел математического программирования, изучающий задачи, отличие которых от других задач состоит в следующем. Коэффициенты их целевой функции, или числовые характеристики ограничений, или и те и другие, предполагаются не постоянными величинами (как, например, в линейном программировании), а функциями, зависящими от некоторых параметров. Причем чаще всего эта зависимость носит линейный характер. П.п. позволяет в ряде случаев приблизить к реальности условия задач линейного программирования. Например, если коэффициенты целевой функции представляют собой цены некоторых продуктов, то вполне естественно бывает предположить, что эти цены не постоянны, а являются функциями параметра времени. Такая зависимость встречается при планировании производства в сельском хозяйстве, где цены на продукцию носят ярко выраженный сезонный характер. При оптимизации экономических систем, сочетающей гибкое использование детерминированных моделей со специальными методами учета случайных факторов, П.п. используется для выявления семейства оптимальных решений (каждое из которых соответствует некоторому сочетанию условий задачи), зависящих от изменения одного или нескольких параметров. Такое семейство оптимальных решений составляет зону неопределенности, анализ которой позволяет отказаться от части вариантов и тем самым упростить решение задачи. Важной областью П.п. является также анализ устойчивости решений оптимизационных задач. Цель такого анализа состоит в определении интервала (области) значений того или иного параметра, в пределах которого решение остается оптимальным.

[ http://slovar-lopatnikov.ru/]Тематики

EN

Англо-русский словарь нормативно-технической терминологии > parametrical programming

-

19 gradient methods

градиентные методы решения задач математического программирования

Методы (вычислительные алгоритмы), основанные на поиске экстремума (максимума или минимума) функции путем последовательного перехода к нему с помощью градиента этой функции. В случае поиска минимума функции говорят о методе наискорейшего спуска, в случае задачи максимизации — о методе наискорейшего роста (или подъема). При этом необходима строгая проверка решения, ибо градиентный спуск или подъем могут привести к экстремальной точке, которая на самом деле окажется не глобальным, а лишь одним из локальных оптимумов. Формально решение в случае «спуска» состоит в построении последовательности векторов x0, x1,…, xn, удовлетворяющих условию f(x0)>f(x2)>…>f(xn). Такие последовательности называют релаксационными. Точки этой последовательности [xk] вычисляются по формуле xk+1 = xk+gkpk, где gk — направление спуска, определяемого градиентом, pk — длина шага вдоль этого направления; длина шага может быть постоянной и переменной, причем оптимальный ее размер обеспечивает наискорейший спуск (или подъем). Среди градиентных алгоритмов: метод растяжения пространства, субградиентный метод выпуклой оптимизации, метод покоординатного спуска.

[ http://slovar-lopatnikov.ru/]Тематики

EN

Англо-русский словарь нормативно-технической терминологии > gradient methods

-

20 DP

- процессор для обработки данных

- проект предложения

- приоритет при отбрасывании

- предварительное сообщение

- порт пункта назначения

- перепад давлений

- обработка данных

- импульс набора номера

- дистанционная защита

- динамическое программирование

- выявленный загрязнитель воздуха, не имеющий установленных норм по предельно-допустимой концентрации

выявленный загрязнитель воздуха, не имеющий установленных норм по предельно-допустимой концентрации

—

[А.С.Гольдберг. Англо-русский энергетический словарь. 2006 г.]Тематики

EN

динамическое программирование

—

[Е.С.Алексеев, А.А.Мячев. Англо-русский толковый словарь по системотехнике ЭВМ. Москва 1993]

динамическое программирование

Раздел математического программирования, совокупность приемов, позволяющих находить оптимальные решения, основанные на вычислении последствий каждого решения и выработке оптимальной стратегии для последующих решений. Процессы принятия решений, которые строятся по такому принципу, называются многошаговыми процессами. Математически оптимизационная задача строится в Д. п. с помощью таких соотношений, которые последовательно связаны между собой: например, полученный результат для одного года вводится в уравнение для следующего (или, наоборот, для предыдущего), и т.д. Таким образом, можно получить на вычислительной машине результаты решения задачи для любого избранного момента времени и «следовать» дальше. Д.п. применяется не обязательно для задач, связанных с течением времени. Многошаговым может быть и процесс решения вполне «статической» задачи. Таковы, например, некоторые задачи распределения ресурсов. Общим для задач Д.п. является то, что переменные в модели рассматриваются не вместе, а последовательно, одна за другой. Иными словами, строится такая вычислительная схема, когда вместо одной задачи со многими переменными строится много задач с малым числом (обычно даже одной) переменных в каждой. Это значительно сокращает объем вычислений. Однако такое преимущество достигается лишь при двух условиях: когда критерий оптимальности аддитивен, т.е. общее оптимальное решение является суммой оптимальных решений каждого шага, и когда будущие результаты не зависят от предыстории того состояния системы, при котором принимается решение. Все это вытекает из принципа оптимальности Беллмана (см. Беллмана принцип оптимальности), лежащего в основе теории Д.п. Из него же вытекает основной прием — нахождение правил доминирования, на основе которых на каждом шаге производится сравнение вариантов будущего развития и заблаговременное отсеивание заведомо бесперспективных вариантов. Когда эти правила обращаются в формулы, однозначно определяющие элементы последовательности один за другим, их называют разрешающими правилами. Процесс решения при этом складывается из двух этапов. На первом он ведется «с конца»: для каждого из различных предположений о том, чем кончился предпоследний шаг, находится условное оптимальное управление на последнем шаге, т.е. управление, которое надо применить, если предпоследний шаг закончился определенным образом. Такая процедура проводится до самого начала, а затем — второй раз — выполняется от начала к концу, в результате чего находятся уже не условные, а действительно оптимальные шаговые управления на всех шагах операции (см. пример в статье Дерево решений). Несмотря на выигрыш в сокращении вычислений при использовании подобных методов по сравнению с простым перебором возможных вариантов, их объем остается очень большим. Поэтому размерность практических задач Д.п. всегда незначительна, что ограничивает его применение. Можно выделить два наиболее общих класса задач, к которым в принципе мог бы быть применим этот метод, если бы не «проклятие размерности». (На самом деле на таких задачах, взятых в крайне упрощенном виде, пока удается лишь демонстрировать общие основы метода и анализировать экономико-математические модели). Первый — задачи планирования деятельности экономического объекта (предприятия, отрасли и т.п.) с учетом изменения потребности в производимой продукции во времени. Второй класс задач — оптимальное распределение ресурсов между различными направлениями во времени. Сюда можно отнести, в частности, такую интересную задачу: как распределить урожай зерна каждого года на питание и на семена, чтобы в сумме за ряд лет получить наибольшее количество хлеба?

[ http://slovar-lopatnikov.ru/]Тематики

EN

дистанционная защита

-

[В.А.Семенов Англо-русский словарь по релейной защите]

дистанционная защита

Защита с относительной селективностью, срабатывание и селективность которой зависят от измерения в месте ее установки электрических величин, по которым путем сравнения с уставками зон оценивается эквивалентная удаленность повреждения

[Разработка типовых структурных схем микропроцессорных устройств РЗА на объектах ОАО "ФКС ЕЭС". Пояснительная записка. Новосибирск 2006 г.]

дистанционная защита

Защита, чье действие и селективность основаны на локальном измерении электрических величин, по которым рассчитываются эквивалентные расстояния до места повреждения в пределах установленных зон.

[ http://docs.cntd.ru/document/1200069370]

дистанционная защита

Защита, принцип действия и селективность которой основаны на измерении в месте установки защиты электрических величин, характеризующих повреждение, и сравнении их с уставками зон.

[Циглер Г. Цифровая дистанционная защита: принципы и применение. М.: Энергоиздат. 2005]EN

distance protection

distance relay (US)

a non-unit protection whose operation and selectivity depend on local measurement of electrical quantities from which the equivalent distance to the fault is evaluated by comparing with zone settings

[IEV ref 448-14-01]FR

protection de distance

protection à sélectivité relative de section dont le fonctionnement et la sélectivité dépendent de la mesure locale de grandeurs électriques à partir desquelles la distance équivalente du défaut est évaluée par comparaison avec des réglages de zones

[IEV ref 448-14-01]Дистанционные защиты применяются в сетях сложной конфигурации, где по соображениям быстродействия и чувствительности не могут использоваться более простые максимальные токовые и токовые направленные защиты.

Дистанционной защитой определяется сопротивление (или расстояние - дистанция) до места КЗ, и в зависимости от этого защита срабатывает с меньшей или большей выдержкой времени. Следует уточнить, что современные дистанционные защиты, обладающие ступенчатыми характеристиками времени, не измеряют каждый раз при КЗ значение указанного выше сопротивления на зажимах измерительного органа и не устанавливают в зависимости от этого большую или меньшую выдержку времени, а всего лишь контролируют зону, в которой произошло повреждение. Время срабатывания защиты при КЗ в любой точке рассматриваемой зоны остается неизменным. Каждая защита выполняется многоступенчатой, причем при КЗ в первой зоне, охватывающей 80-85% длины защищаемой линии, время срабатывания защиты не более 0,15 с. Для второй зоны, выходящей за пределы защищаемой линии, выдержка времени на ступень выше и колеблется в пределах 0,4-0,6 с. При КЗ в третьей зоне выдержка времени еще более увеличивается и выбирается так же, как и для направленных токовых защит.

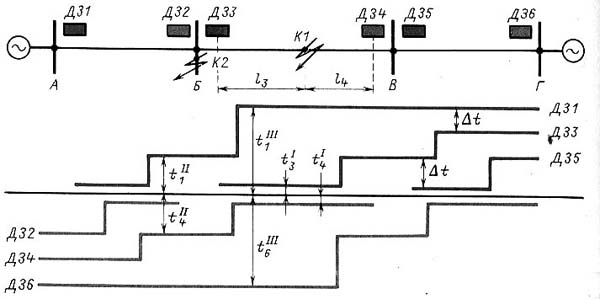

На рис. 7.15 показан участок сети с двухсторонним питанием и приведены согласованные характеристики выдержек времени дистанционных защит (ДЗ). При КЗ, например, в точке К1 - первой зоне действия защит ДЗ3 и ДЗ4 - они сработают с минимальным временем соответственно t I3 и t I4. Защиты ДЗ1 и ДЗ6 также придут в действие, но для них повреждение будет находиться в III зоне, и они могут сработать как резервные с временем t III1 и t III6 только в случае отказа в отключении линии БВ собственными защитами.

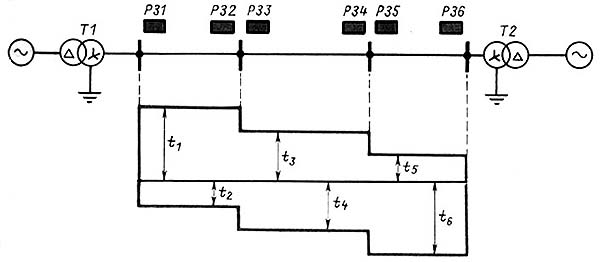

Рис. 7.14. Размещение токовых направленных защит нулевой последовательности на участке сетей и характеристики выдержек времени защит:

Р31-Р36 - комплекты токовых направленных защит нулевой последовательности

Рис. 7.15. Защита участка сети дистанционными защитами и характеристики выдержек времени этих защит:

ДЗ1-ДЗ6 - комплекты дистанционных защит; l3 и l4 - расстояния от мест установки защит до места повреждения

При КЗ в точке К2 (шины Б) оно устраняется действием защит ДЗ1 и ДЗ4 с временем t II1 и t II4.

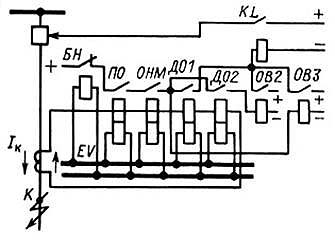

Дистанционная защита - сложная защита, состоящая из ряда элементов (органов), каждый из которых выполняет определенную функцию. На рис. 7.16 представлена упрощенная схема дистанционной защиты со ступенчатой характеристикой выдержки времени. Схема имеет пусковой и дистанционный органы, а также органы направления и выдержки времени.

Пусковой орган ПО выполняет функцию отстройки защиты от нормального режима работы и пускает ее в момент возникновения КЗ. В качестве такого органа в рассматриваемой схеме применено реле сопротивления, реагирующее на ток I р и напряжение U p на зажимах реле.

Дистанционные (или измерительные) органы ДО1 и ДО2 устанавливают меру удаленности места КЗ.

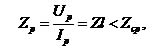

Каждый из них выполнен при помощи реле сопротивления, которое срабатывает при КЗ, если

где Z p - сопротивление на зажимах реле; Z - сопротивление защищаемой линии длиной 1 км; l - длина участка линии до места КЗ, км; Z cp - сопротивление срабатывания реле.

Из приведенного соотношения видно, что сопротивление на зажимах реле Z p пропорционально расстоянию l до места КЗ.

Органы выдержки времени ОВ2 и ОВ3 создают выдержку времени, с которой защита действует на отключение линии при КЗ во второй и третьей зонах. Орган направления OHM разрешает работу защиты при направлении мощности КЗ от шин в линию.

В схеме предусмотрена блокировка БН, выводящая защиту из действия при повреждениях цепей напряжения, питающих защиту. Дело в том, что если при повреждении цепей напряжение на зажимах защиты Uр=0, то Zp=0. Это означает, что и пусковой, и дистанционный органы могут сработать неправильно. Для предотвращения отключения линии при появлении неисправности в цепях напряжения блокировка снимает с защиты постоянный ток и подает сигнал о неисправности цепей напряжения. Оперативный персонал в этом случае обязан быстро восстановить нормальное напряжение на защите. Если по какой-либо причине это не удается выполнить, защиту следует вывести из действия переводом накладки в положение "Отключено".

Рис. 7.16. Принципиальная схема дистанционной защиты со ступенчатой характеристикой выдержки времени

Работа защиты.

При КЗ на линии срабатывают реле пускового органа ПО и реле органа направления OHM. Через контакты этих реле плюс постоянного тока поступит на контакты дистанционных органов и на обмотку реле времени третьей зоны ОВ3 и приведет его в действие. Если КЗ находится в первой зоне, дистанционный орган ДО1 замкнет свои контакты и пошлет импульс на отключение выключателя без выдержки времени. При КЗ во второй зоне ДО1 работать не будет, так как значение сопротивления на зажимах его реле будет больше значения сопротивления срабатывания. В этом случае сработает дистанционный орган второй зоны ДО2, который запустит реле времени ОВ2. По истечении выдержки времени второй зоны от реле ОВ2 поступит импульс на отключение линии. Если КЗ произойдет в третьей зоне, дистанционные органы ДО1 и ДО2 работать не будут, так как значения сопротивления на их зажимах больше значений сопротивлений срабатывания. Реле времени ОВ3, запущенное в момент возникновения КЗ контактами реле OHM, доработает и по истечении выдержки времени третьей зоны пошлет импульс на отключение выключателя линии. Дистанционный орган для третьей зоны защиты, как правило, не устанавливается.

В комплекты дистанционных защит входят также устройства, предотвращающие срабатывание защит при качаниях в системе.

[ http://leg.co.ua/knigi/raznoe/obsluzhivanie-ustroystv-releynoy-zaschity-i-avtomatiki-4.html]

Тематики

Синонимы

EN

DE

- Distanzschutz, m

FR

импульс набора номера

—

[Л.Г.Суменко. Англо-русский словарь по информационным технологиям. М.: ГП ЦНИИС, 2003.]Тематики

EN

обработка данных

Систематическое осуществление операций над данными.

[ИСО/МЭК 2382-1]

[ ГОСТ Р 52292-2004]

обработка данных

Технологическая операция, в результате которой изменяет свое значение хотя бы один из показателей, характеризующих состояние данных (объем данных при этом не изменяется).

[ ГОСТ Р 51170-98]

обработка данных

- Любое преобразование данных при решении конкретной задачи.

- Работа, выполняемая компьютером.

[ http://www.morepc.ru/dict/]

обработка данных

Процесс приведения данных к виду, удобному для использования. Независимо от вида информации, которая должна быть получена, и типа оборудования любая система О.д. выполняет три основные группы операций: подбор исходных, входных данных (см. Сбор данных), собственно их обработку (в процессе которой система оперирует промежуточными данными), получение и анализ результатов, т.е. выходных данных). Выполняет ли эти операции человек или машина (см. Автоматизированная система обработки данных), все равно они следуют при этом заданному алгоритму (для человека это могут быть инструкция, методика, а для ЭВМ — программа). Важным процессом О.д. является агрегирование, укрупнение их от одной к другой ступени хозяйственной иерархии. Проверка статистических данных, приведение их к сопоставимому виду, сложение, вычитание и другие арифметические операции — тоже процессы О.д. Можно назвать также выборку, отсечение ненужных данных, запоминание, изменение последовательности (упорядочение), классификацию и многие другие. О.д. предшествует во времени принятию решений. Она может производиться эпизодически, периодически (т.е. через заданные промежутки времени), в АСУ — также в реальном масштабе времени. Последнее означает, что О.д. производится с той же скоростью, с какой протекают описываемые ими события, иначе говоря — со скоростью, достаточной для анализа событий и управления их последующим ходом.

[ http://slovar-lopatnikov.ru/]

Тематики

- информационные технологии в целом

- качество служебной информации

- экономика

- электронный обмен информацией

EN

порт пункта назначения

(МСЭ-T G.7041/ Y.1303).

[ http://www.iks-media.ru/glossary/index.html?glossid=2400324]Тематики

- электросвязь, основные понятия

EN

предварительное сообщение

—

[Е.С.Алексеев, А.А.Мячев. Англо-русский толковый словарь по системотехнике ЭВМ. Москва 1993]Тематики

EN

приоритет при отбрасывании

(МСЭ-T G.8010/ Y.1306).

[ http://www.iks-media.ru/glossary/index.html?glossid=2400324]Тематики

- электросвязь, основные понятия

EN

процессор для обработки данных

—

[Е.С.Алексеев, А.А.Мячев. Англо-русский толковый словарь по системотехнике ЭВМ. Москва 1993]Тематики

EN

Англо-русский словарь нормативно-технической терминологии > DP

См. также в других словарях:

Конечные методы математического программирования — [finite methods in mathematical programming] численные методы, позволяющие получить решение задачи за определенное (не обязательно известное заранее) количество шагов (итераций). Пример: Симплексный метод в линейном программировании. Ср.… … Экономико-математический словарь

конечные методы математического программирования — Численные методы, позволяющие получить решение задачи за определенное (не обязательно известное заранее) количество шагов (итераций). Пример: Симплексный метод в линейном программировании. Ср. Бесконечные методы математического программирования.… … Справочник технического переводчика

градиентные методы решения задач математического программирования — Методы (вычислительные алгоритмы), основанные на поиске экстремума (максимума или минимума) функции путем последовательного перехода к нему с помощью градиента этой функции. В случае поиска минимума функции говорят о методе наискорейшего спуска,… … Справочник технического переводчика

Задачи размещения — [production allocation problems] тип задач математического программирования, состоящих в нахождении оптимального размещения новых производственных объектов (предприятий), выпускающих однородный продукт (или небольшое количество продуктов) таким… … Экономико-математический словарь

задачи размещения — Тип задач математического программирования, состоящих в нахождении оптимального размещения новых производственных объектов (предприятий), выпускающих однородный продукт (или небольшое количество продуктов) таким образом, чтобы суммарные затраты… … Справочник технического переводчика

Многоэкстремальные задачи — [multi extremality problems] нелинейные задачи математического программирования, целевая функция которых может иметь как глобальный, так и локальные оптимумы. Такие задачи очень сложны для решения. Причину этого можно объяснить на следующем… … Экономико-математический словарь

многоэкстремальные задачи — Нелинейные задачи математического программирования, целевая функция которых может иметь как глобальный, так и локальные оптимумы. Такие задачи очень сложны для решения. Причину этого можно объяснить на следующем упрощенном примере (рис. M.3).… … Справочник технического переводчика

AMPL (язык программирования) — У этого термина существуют и другие значения, см. AMPL. AMPL Автор(ы): Bell Laboratories AMPL (аббревиатура от англ. A Modeling Language for Mathematical Programming язык моделирования для математического программирования) язык… … Википедия

Оптимизация (математика) — У этого термина существуют и другие значения, см. Оптимизация. Оптимизация в математике, информатике и исследовании операций задача нахождения экстремума (минимума или максимума) целевой функции в некоторой области конечномерного векторного … Википедия

Прикладные исследования — (НИР и ОКР, applied research, research and development R D) – научные исследования, направленные на решение социально практических проблем. Наука (science) сфера человеческой деятельности, функцией которой является выработка и теоретическая… … Википедия

Математическое программирование — Математическое программирование математическая дисциплина, изучающая теорию и методы решения задач о нахождении экстремумов функций на множествах конечномерного векторного пространства, определяемых линейными и нелинейными ограничениями… … Википедия